Contents

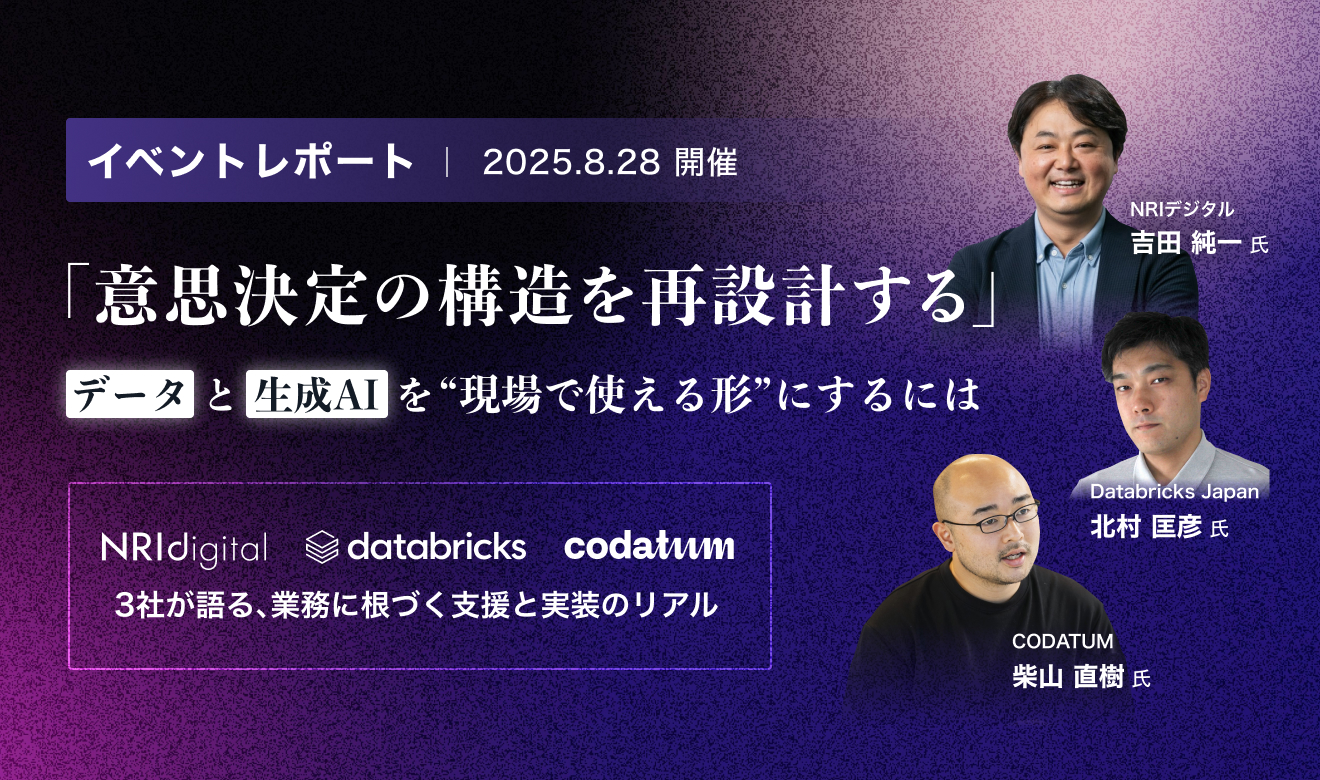

2025年8月28日に、「なぜデータ分析と生成AIは、使われる仕組みとして現場に定着しないのか。3社が語る、業務に根付く支援と実装のリアル」をテーマにイベントを実施しました。データ分析の最前線を行く3社のリーダーを迎え、各社の具体的な事例や知見を交えながら、テーマについて深堀りしました。

トークセッションでは、現場に根付くプロダクト選定の視点や、現場と経営をつなぐデータ基盤、データ分析における生成AI活用の未来など、多岐にわたるテーマで議論を展開。この記事では、本イベントのレポートをお届けします。

登壇者

パネラー

吉田 純一(NRIデジタル株式会社 マーケティングDX事業ユニット 事業ユニット長)

2002年野村総合研究所入社、2019年よりNRIデジタル出向、2025年より現職。顧客企業のDX戦略の立案・推進、デジタルを活用した事業創造を支援するとともに、NRIグループ自身のDXの実践を担う。また、マーケティング・アナリティクス領域を中心に、クラウドサービスを活用したデータ分析基盤構築やデータ活用の支援の事例多数。

北村 匡彦(Databricks Japan株式会社 フィールドエンジニアリング本部 部長)

東京大学大学院を修了後、日本電信電話株式会社に入社。符号理論、映像伝送、ビッグデータ分散処理の研究に従事。カリフォルニア大学サンディエゴ校で客員研究員としてVR・リモートコラボレーションの研究に従事。その後、Databricksにてソリューションアーキテクトとして主に小売およびデジタルネイティブ企業へのレイクハウス・データ分析ソリューションの導入支援などに従事。2023年からフィールドエンジニアリング部部長。

柴山 直樹(株式会社CODATUM 代表取締役ファウンダー & CEO)

1982年生まれ。東京大学工学部にて神経科学、チューリッヒ工科大学にてロボティクス、東大大学院にて分散環境における機械学習の研究に従事。2009年「未踏ソフトウェア創造事業」採択。2013年に株式会社プレイドを共同創業し、現在は取締役。2023年にデータ分析に特化したスタートアップである株式会社CODATUMを創業。

モデレーター

水上 悠太(株式会社IVRy アナリティクス事業責任者)

市場調査会社、広告代理店、事業会社を経て現職。一貫して消費者行動の計測から分析やデータ利活用を通じた事業改善および顧客インサイトの提供に従事。前職のメルカリでは新規事業の分析全般をリード。現在はAIでのデータ解析を用いた事業を推進。

現場と管理者、双方のバランスを考慮することが重要

水上さん:早速ですが、トークセッションを始めていきます。本日は「なぜデータと生成AIは、”使われる仕組み”として現場に定着しないのか」というテーマについて、皆さまと紐解いていければと思っております。

トークテーマがいくつかあるなかで、まず個人的に気になっている「現場の業務に根付くプロダクト選定」について伺えればと思います。弊社のアイブリーも選ばれる立場なので、少しヒヤヒヤしながらお聞きしたいと思います(笑)

吉田さん:弊社は分析系のツールをお客さまにおすすめしていく立場から様々なツールに触れていますが、現場での使いやすい・使いにくいという意見と、IT部門がガバナンスを効かせやすいかどうか、といった視点は必ずしも一致しないことが多いと思います。

様々な現場に携わって感じているのは、結局その両方のニーズを満たせないと結局使われないツールになってしまう、ということです。皆さんのプロダクトは、どういう方に選定されているのですか?

柴山さん:SaaSプロダクトの作り手としても、やはり管理者側の意思決定タイミングと現場層のニーズには違いがあるなと感じています。例えばユーザー招待のとき、管理者は最低限の権限で完全にコントロールしたいんですが、データ分析ツールにおいては、現場の人が招待権限を持つことで利用が進むケースもあります。

ガバナンスを重視しすぎるとユーザビリティが低下し、導入が進まない可能性もあるので、両者のバランスを考慮したプロダクト開発をしていかないとと思っていますね。

北村さん:Databricksの経験からも、導入のきっかけがトップダウンまたはボトムアップの片方だけでは、不幸な結末を迎えることが多いと思っています。トップダウンで導入されても現場が使いこなせず定着しない、あるいは現場から上がってきたものがビジネス価値に繋がらずコストとして認識されてしまうケースがあるため、両方の視点からのアプローチが重要ですよね。ツールはあくまで「手段」であり、「目的」が達成されなければ意味がない、ということだと思います。

(北村さん)

「見るだけBI」で終わらせない、行動を促すBIの設計と運用

水上さん:ありがとうございます。どこから導入していくかは重要だと私も感じていて、とても興味深く聞かせていただきました。続いて、「”見るだけBI”を超える、行動を変える仕組み」について伺えればと思います。弊社もBIを提供していますが、導入後何ヶ月か経ったら使われなくなってしまった……とかはよくあるケースなのかなと思うので、どう業務の中に組み込むかといったお話を伺えると嬉しいです。

柴山さん:基本的にBIが根付くパターンは2つあるかなと思っています。一つは明確な目標数値に直結する場合です。これはセールスとかCSのパターンですが、活用の行動原理が外側にあり、「正確な数値が見られれば行動に移せる」というもの。これはダッシュボードで数値が見られればOKです。

もう一つは、プロダクトマネジメントなどで用いられる複雑性の高いKPIを扱うケース。これは、設定した中間KPIに関して、それを読み解いていかないと行動につながらないので、分析が必要になる。この場合、数値の背景にあるストーリーや要因を分析できる機能や、ダッシュボードの作成者に背景を聞きに行けるような体制があると、使い続けられるのかなと思います。

(柴山さん)

水上さん:シンプルかつ本質的なKPIが設定されていればいるほど、ちゃんと使われるようになりますよね。吉田さんがいらっしゃるコンサルティングの場でも、シンプルで本質的なKPIを上流で整理しておくと、より使われやすくなるといったことはありますか?

吉田さん:「設定したKPIを経営が見ているかどうか」というのがポイントで、経営層がKPIを重視していれば現場の人はダッシュボードを見に行きますが、そうでなければ現場はKPIを意識せず、データ入力すら行わないことがありますよね。一方で、現場の営業の方からは「私たちはデータを見るのは仕事じゃない、アタックリストさえあればそれでいいんです」と言われたこともあって、たしかにそうだよな、と思いました。

コンサルティングでは、グラフと共にグラフが示す「示唆」を明確に伝えることが重要で、ダッシュボードも同様に「このグラフが意味することは何か」を伝える仕組みが必要だなと思います。そこを生成AIが解釈の支援をすることで、データ好きではない人でも使いやすいダッシュボードが実現できる可能性があるんじゃないかなと最近感じていますね。

(吉田さん)

柴山さん:たしかに、データ分析って暇じゃないとできないなと最近思うんですよね。営業の方は本当に忙しいので、「アクションプランに寄せてくれ」という希望が出てきがちなのもわかりますし。そのあたりの難しさはありますよね。

水上さん:ありがとうございます。いまのお話で経営の話が少し出てきましたが、続いて「現場と経営をつなぐデータ基盤」のテーマについて、ぜひ北村さんからお話伺えればと思います。

北村さん:今の話の延長になりますが、結局データは現場から上がってくるんですね。「このKPIってどう計算されているんだろう」という話になったときに、定義があいまいだとダメ。なので、現場と経営をつなぐデータ基盤には、いわゆるセマンティックレイヤーのような、誰が見ても明確に定義されたメトリック(KPI)が必須ではないでしょうか。

とはいえ、メトリックが明確に定義されていても、「本当にそのKPIを使うべきか」という点でコンセンサスが取れていないと、議論が巻き起こってしまう。シンプルなKPIならいいのですが、やはり複雑になってしまいがちなので、それをどこまで許容しながら、組織として「これをKPIとする」というコンセンサスを取るかが結構重要じゃないかと日々感じています。

AIで効率化できる一方、知見や意思がないと使いこなせない側面も

水上さん:参加者の方で、なにか聞いてみたいことある方いらっしゃいますか?

参加者:私自身20年近く社会人をやっていて、昔から企業って「ダッシュボードをつくりたい」という欲求がありますが、使われていないという状況が全然変わっていない。この20年でデータウェアハウスや生成AIのようなテクノロジーが発達しましたが、それによってデータ分析はなにか変わっていくと思いますか?

吉田さん:ちょうど先週仲の良い経営者と話していたのですが、「データ分析をしたらビジネスの方向性がわかるという話は、あるようで無い」という話になったんですね。つまり、分析によってビジネスの解像度を上げていくことはできるけど、「何をやればいいかわかる」ということはあまりないんですね。

なにか事業でやりたいことが先にあって、それに対して具体的なことを知るために数字を見ていく。そういうふうに取り組めば見えることもあるのだけど、そこがないとまるで健康診断をやっているのと同じだと。「全部の数字を並べてみたら何かわかるんじゃないか」というのは、お医者さんがいたらわかるけど、素人はわからない、ということになってしまう。でも「何がやりたいか」を考えるのも難しくて、結局データを見なきゃいけないというところにループするのですが……。

とにかくダッシュボードがあればいいと思ってしまうのは、「何かに気づけるんじゃないか」という気持ちの裏返しでもあるんですよね。

水上さん:営業トークにも使えそうないい話で、聞き入ってしまいました。生成AIを活用することによってデータプロダクトの利用促進につながっているのかどうかについては、いかがですか?

吉田さん:生成AIの活用で、SQLをゼロから書くことはもう一切なくなりました。昔は手で書かなきゃいけなかったから、とにかく効率の良いSQLを書きたくて、データマートの事前準備が必須だったのですが、いまはAIに500行とかを生成させればよいので、事前にデータマートを整える必要がなくなりましたね。

先ほど話していた「めったに見られないけど、たまに見たいダッシュボード」みたいなものも、ダッシュボードとしておいておく必要はなくて、アドホックに「あの数字を出してみて」と言ったらグラフが再現されればよいので、ダッシュボードをあらかじめ作っておかなくてもよくなったというのがすごく大きい変化です。

また、グラフの解釈についても、見るメンバーがグラフだけでは読み解けないなという場合は、「このグラフが上がったらこうする、下がったらこうする」というコンテキストもAIに示唆出しさせたほうが早いと。そういうのをやりやすいツールが出てきていますし、Databricksさんもそうですよね。

北村さん:DatabricksのBIツールでも、SQLを書けなくても「今月の売上のなかで先月と比べて一番変化が大きいものはなんですか?」といった感じに自然言語で問いかければクエリを書いてくれるような機能が提供されています。

それでどうなったかというと、意外と「日本語でどういう指示をしたらいいかわからない」という話が出てきたんですね。結局「こういう分析をしたい」というイメージができていないと、日本語でも指示は出せなくて、やはり一定は分析の知見が必要なんだと思います。

あとは、Databricksのお客さまでも、人間が使うデータ基盤ではなくAIエージェントが使うデータ基盤としてメタデータを管理しているというケースが増えています。Databricksが買収したNeonでは、クラウドサービスのアクセスの8割がAIエージェントになっているという事例もあります。今後はAIが使う前提のデータ基盤が必要になってくるんだと思います。

水上さん: 最近自分でSQLを書きながら、AIにも書かせるという趣味があるんですが、今のところ僕が勝っているんですね(笑)。それは結局AIが食べるにふさわしいデータを用意できていないから、ということも言えるんですよね。今後はAIに「このデータは何のデータなのか」というのを正しくインプットする部分だけ人間のオペレーションが残る、みたいなことが起きそうですね。

柴山さん:人間の頭のなかにあるドメイン知識は、まだオンラインに乗っていないものが大量にあると思っていて、そういった非構造データをなんとかインプットして事業理解をしていかないと、AIでの分析が良いものにはなっていかないなという気はしますね。

一方で、アイブリーさんのようなプロダクトが出てきたことで、非構造データを扱えるようになってきていて、電話はDX化の反対のような位置づけだったのに、一周回って電話のほうが真のデータ分析に近くなっている。マルチモーダルになったことによって非構造データを扱いやすくなってきた、ということもありますよね。

データ品質、プロンプトの偏り……AI分析の新たな課題

水上さん:他にご質問がある方はいらっしゃいますか?

質問者:先ほどマルチモーダルの話も上がりましたが、とりあえずデータを突っ込んで分析するのもありだなと思いつつ、それが行き過ぎると質の低いデータが入りすぎて示唆がおかしくなったり、そこを信用しすぎて事業判断を間違えるシナリオも全然ありそうだなと懸念を抱いています。インプットするデータの質をどう担保するか、という点について皆さんのお話を伺ってみたいです。

吉田さん:数値データでもデータクレンジングが大事だったように、マルチモーダルデータもインプットをどうするかという点は課題になるのだと思います。また、プロンプトの偏りによってAIの振る舞いが大きく変わってしまうところも新たな課題だと感じています。

例えば、オンラインストレージにあるドキュメントの内容を全部横串で分析したい、みたいなニーズってあるんですが、ほぼうまくいかないんですね。それは矛盾したデータや古くなってしまったデータが混在しているからで、時間軸やコンテキストによってパーティショニングをしないとうまくいかないのかなと思っています。

北村さん:LLM自体にデータ品質を判断させる「LLM as a Judge」というアプローチも可能だと思うんですが、最終的には「ヒューマン・イン・ザ・ループ」で人間の評価がどこかの地点では必要になってくるのかなと思っています。

柴山さん:AIエージェントについては、コンテキスト長の管理、ハルシネーションの低減、メモリやコストの最適化など、いろいろな課題があって、開発者は皆さん試行錯誤しているんですね。正しくAIを機能させるために、レビューやバリデーションの仕組みを入れたり、複数のAIエージェントを組み合わせて正しい情報を選択するとかいろいろなことが試されていますが、正しくしようとするとコストが上がったりリミットに引っかかってしまうので、なかなか大変な状況ですね。

あまり回答にはなってないないかもしれないですが、銀の弾丸はない、という話ですね。

質問者:正しくAIを機能させたり、誤ったデータを見つけに行くのが人の作業になっていくんですかね。ある意味、自分の仕事が無くならないことがわかって安心しました(笑)。

一同:(笑)

水上さん:そろそろお時間が近づいているので、皆さんから統括をいただきたいと思います。AIっぽくないサマリーでお願いします!

柴山さん:最近登壇イベントが多いのですが、こういうAIの話ってあまり表に出てないので、オフラインのイベントが本当に貴重だなと今日もやりながら感じていました。皆さん試行錯誤されているので、僕自身もとても勉強になりました。

吉田さん:AIの話って、AI以外のところがキモという感じがしています。組織構造がどうなっているか、やりたいことが何なのか、という外側のところが大事であって、AIが全部解決するわけじゃない。外側の部分で苦労されている方の話は「なるほどな」と思うことが多くて、そういう話をキャッチアップしていくことが、結果的にAIをキャッチアップしていくことにつながる気がするなと思いました。

北村さん:お二方と同じ意見になってしまうんですが、AIの領域は皆さん試行錯誤しているし、それぞれ知見はあるけどまとまっていないと思うので、こういう場を回って学んでいきたいですね。僕自身も楽しかったです。

水上さん:ありがとうございます。私自身も非常に勉強になりました。とても貴重なお話、ありがとうございました!

生成AI時代のBIツール選定ガイド

AIの進化によって変わりつつあるデータ分析、今あらためてBIツールを見直すべき理由と選定軸を整理した資料です。

この資料でこんなことが分かります

- なぜ今、BIツールの見直しが必要なのか

- 全自動型と協働型、2つのBIの進化パターン

- 自社に最適なBIツールの選定軸